Caminhos da Escola: pensando a Educação – O futuro começa antes das cinco da manhã

Prof. Rafael Penido Vilela Rodrigues

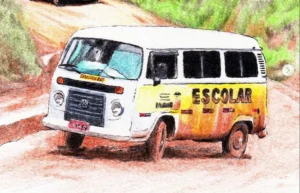

Era uma madrugada de quarta-feira, no mês de junho. O frio de inverno atravessava as frestas da janela da velha Kombi com a faixa amarela escrito ESCOLAR. O silêncio da noite era quebrado com o ronco do motor, que cruzava as estradas de chão-batido de Itaguara-MG. O motorista segurava firme o volante gelado, e eu o acompanhava, anotando rotas e horários, observando os caminhos do transporte escolar.

A cada parada, pequenos vultos emergiam da escuridão. Eram crianças, muitas das quais já haviam passado por mim em sala de aula. Subiam devagar, os olhos semicerrados, mas ainda assim me cumprimentavam pelo nome, em meio ao bocejar sonolento: “Bom dia, professor Rafael!” Algumas esticavam as mãos miúdas para receber o pirulito que eu carregava no bolso — gesto simples, quase simbólico, como quem tenta adoçar o dia que começa cedo demais.

O motorista, experiente, conversava comigo sobre os desafios da estrada: contava das estradas castigadas pelo peso dos caminhões de leite, das “costelas” que faziam o veículo trepidar, da poeira que pousava teimosa sobre os uniformes brancos dos alunos. Eu o ouvia e pensava em silêncio. Pensava em como cada uma daquelas dificuldades se somava às que os alunos carregavam para dentro da sala de aula.

Itaguara é um município grande – maior até que Belo Horizonte em extensão – e essa vastidão tem consequências diárias. Manter estradas, trocar mata-burros, reparar pontes, garantir acesso… tudo isso faz parte da engrenagem invisível que sustenta a Educação. Não é só caderno e pincel. São motoristas, monitoras, cantineiras, auxiliares, professores, furgões que levam alimentos e materiais: todos movendo-se juntos.![]() Para se ter uma ideia, a soma de todas as rotas do transporte escolar municipal percorre mais de 1.600 km totais. É como se, todos os dias, saíssemos de Itaguara e chegássemos até Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Para se ter uma ideia, a soma de todas as rotas do transporte escolar municipal percorre mais de 1.600 km totais. É como se, todos os dias, saíssemos de Itaguara e chegássemos até Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

No meio dessa geografia de distâncias, há histórias que parecem coisa de TV. Imaginem um aluno que mora depois da comunidade de Boa Vista, quase chegando na Jacuba. Para chegar à escola, ele precisa acordar antes das 04:30, tomar o café às pressas e pegar o transporte antes das 05:00. Precisa fazer conexão no povoado, trocar de veículo, e só então seguir rumo à cidade, para, assim, passar cerca de quatro horas sentado numa cadeira ouvindo a professora falar. Quem olha de fora talvez pense: “bastava colocar um ônibus para buscá-lo mais tarde”. Mas quem pensa assim não enxerga a rede que envolve 1.517 estudantes que usam o transporte escolar todos os dias, nem a matemática das distâncias e horários que precisa funcionar para todos.

É aí que o território se revela como um fator invisível de desigualdade. Quando um aluno adormece sobre o caderno, ou parece desanimado diante de uma atividade, muitas vezes a explicação não está na “falta de interesse”. Mas sim no caminho de 40 km que separa sua casa da escola, os quais ele teve que percorrer antes mesmo de abrir o caderno. Essa segregação espacial raramente aparece no planejamento pedagógico, mas molda silenciosamente a vida escolar.

E não se trata de apontar culpados. Afinal, eu mesmo, atualmente, sou parte dessa logística. Escrevo aqui como professor de História e Filosofia que saiu da sala de aula para, agora, ver o que existe nos bastidores da Educação, onde tenho a possibilidade de pensar sobre a espinha dorsal do ensino, atuando na administração pública. Na coordenação do transporte escolar, descobri que o sistema de ensino vai muito além dos planos de aula definidos de acordo com a Base Nacional Curricular Comum (BNCC), ou da correção de provas, ou dos desafios com indisciplina dentro da sala de aula.

O sistema educacional é como um organismo vivo: complexo, cheio de funções vitais que não aparecem, mas sem as quais o corpo não se sustenta.

Pensar o ensino é também pensar o território. E isso não significa apenas medir distâncias, mas considerar a realidade concreta de cada aluno. Quando o professor entende esse contexto, tem a chance de transformar a sala de aula em algo maior: um espaço de empatia, de reconhecimento mútuo, de partilha de mundos. Pode, a partir dessas histórias, criar pontes, não apenas “passar conteúdos” – se é que esse conceito ainda tem validade na educação do século XXI.

E talvez esteja aí a tarefa mais urgente da escola contemporânea. Vivemos num tempo em que a tecnologia prometeu nos conectar em segundos, mas entregou isolamento e fronteiras afetivas. A escola, por sua vez, continua tendo o papel de ser um espaço de vanguarda, sendo o lugar onde é possível atravessar fronteiras invisíveis – espaciais e humanas. Mais do que os velhos conteúdos dos livros didáticos, fórmulas decoradas ou datas memorizadas, o que precisamos construir é uma educação que ensine valores de convivência, solidariedade e respeito. As informações estão na palma da mão dos estudantes, mas o sentido de comunidade parece cada vez mais distante. Ainda é possível ensinar que civilização não é apenas progresso técnico, mas sobretudo convivência. Precisamos formar uma geração que compreenda a importância da solidariedade, da justiça e do respeito. Uma geração que enxergue no colega não um concorrente, mas um companheiro nessa estrada que é a vida.

Porque, no fim, território em Educação não é apenas o lugar onde o aluno mora ou o chão de terra que o veículo escolar atravessa. É o espaço simbólico onde se constrói humanidade, onde se formam cidadãos capazes de sonhar um futuro melhor – mesmo que esse futuro comece antes das 5 da manhã, numa Kombi iluminando a escuridão da estrada.